Les coulisses

Produits

-

Tissu Dentelle Ivoire • Rayures graphiques épurées

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

Tissu Dentelle Ivoire • Rayures graphiques épurées

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

-

Tissu Dentelle Vert Émeraude • Filigranes & liserons noirs

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

Tissu Dentelle Vert Émeraude • Filigranes & liserons noirs

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

-

Tissu Cocotte Prune • Origami prune et rouge

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

Tissu Cocotte Prune • Origami prune et rouge

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

-

Tissu Cocotte Bleu • Origami bleu & magenta

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

Tissu Cocotte Bleu • Origami bleu & magenta

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

-

Tissu Cocotte Émeraude • Origami vert émeraude

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

Tissu Cocotte Émeraude • Origami vert émeraude

17,95 € – 26,95 €Plage de prix : 17,95 € à 26,95 €m

Derniers articles

Dessinateurs textiles du 19e & début 20e : de l’industrialisation à l’anonymat

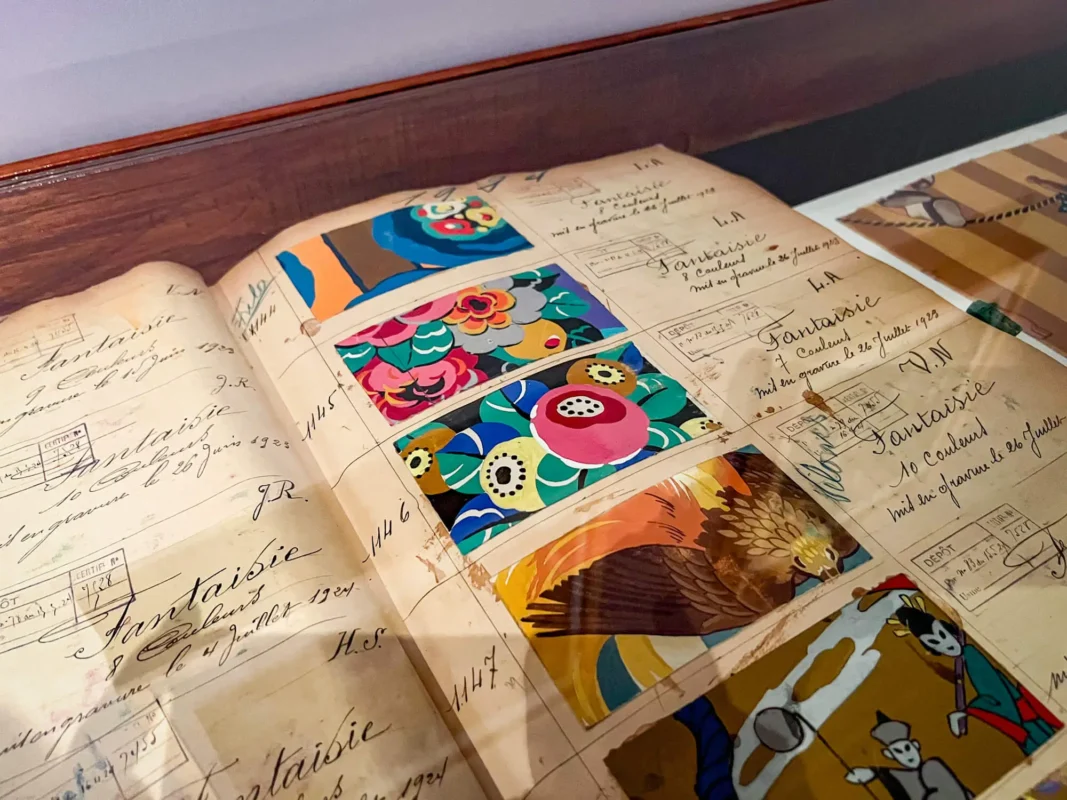

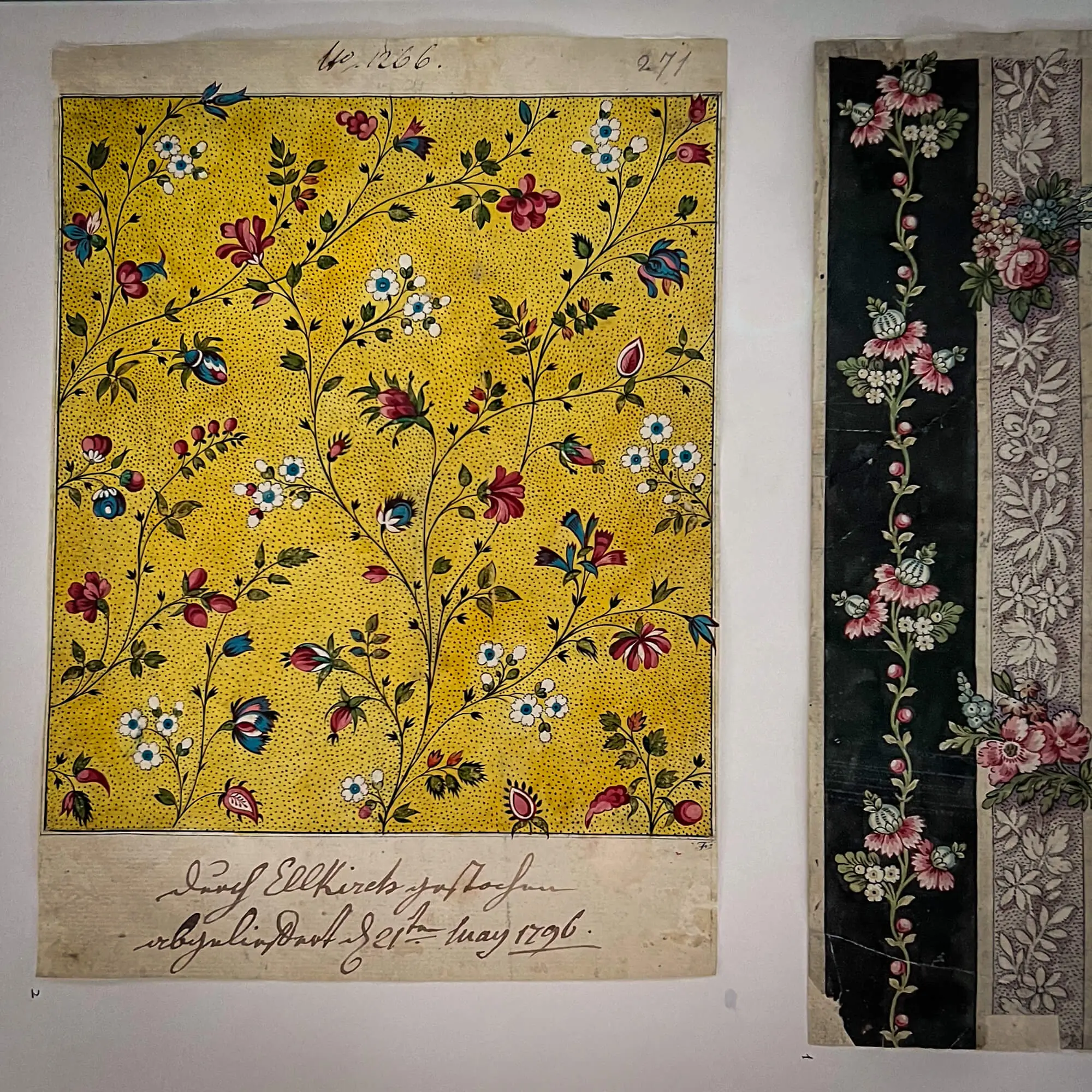

Chaque motif de tissu a d’abord été un trait sur une feuille. Avant d’être imprimé sur des kilomètres de coton, il a été pensé, esquissé, mis en couleurs.

Au 19e siècle, alors que l’industrie textile explose en France, une foule de dessinateur·ices travaille dans l’ombre pour répondre à la demande de motifs toujours plus nombreux, plus précis, plus reproductibles.

Pourtant, malgré leur rôle central dans cette production visuelle massive, peu d’entre eux ou elles ont laissé leur nom dans l’histoire. Anonymes dans les archives, silencieux·ses dans les musées, ces professionnel·les ont pourtant façonné le goût d’une époque.

Qui étaient ces créateur·ices ? Comment travaillaient-ils et elles ? Et pourquoi leur mémoire s’est-elle effacée, malgré la trace durable qu’ils ont laissée sur nos étoffes ?

Une industrie florissante, une reconnaissance absente

L’explosion de l’impression sur étoffe

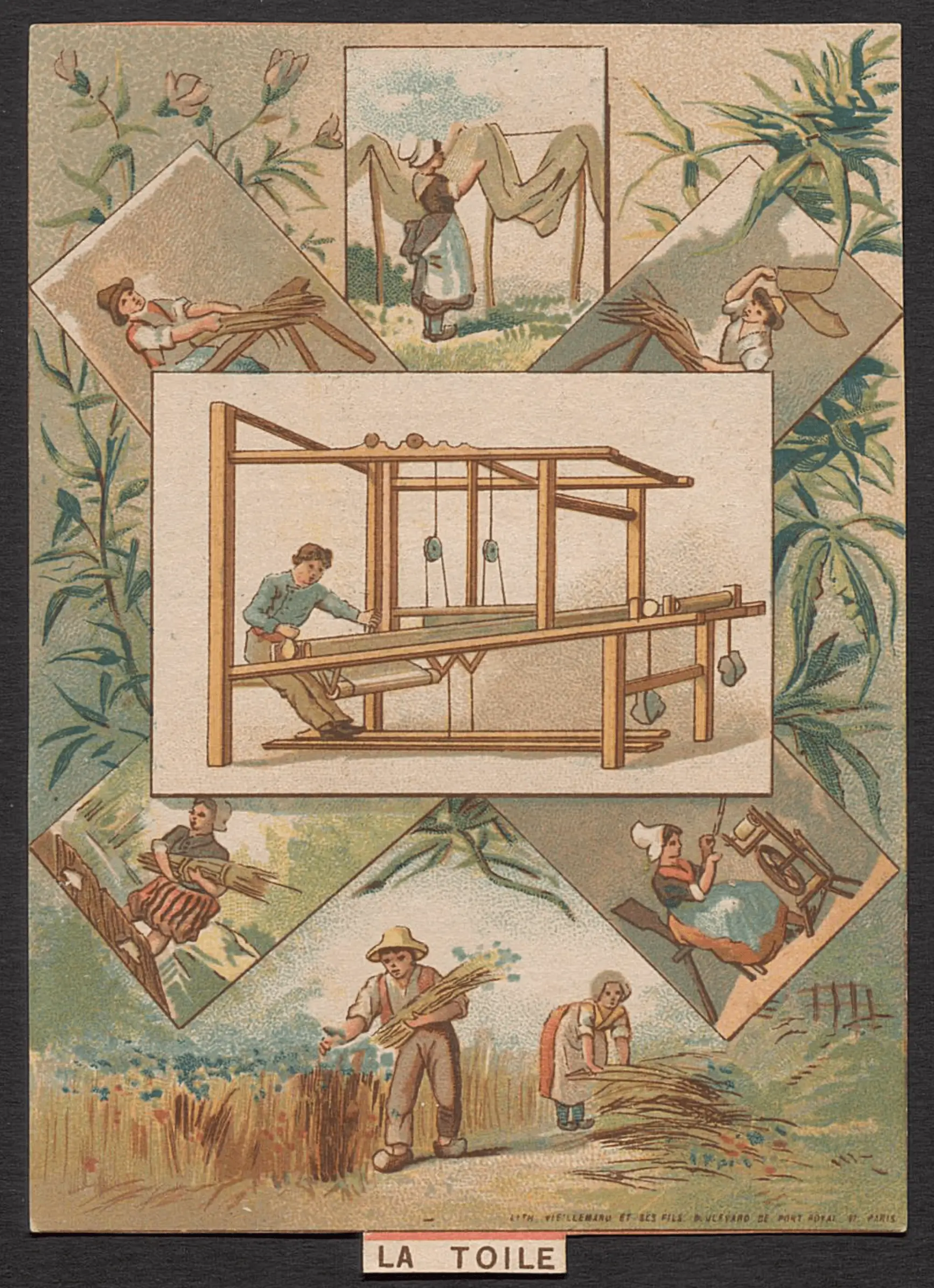

Dans la première moitié du XIXe siècle, la France devient un acteur majeur de l’impression textile.

Les manufactures se développent dans plusieurs régions : en Alsace (Mulhouse, Ribeauvillé), en Normandie (Rouen, Elbeuf), dans la région lyonnaise, autour de Jouy-en-Josas et même dans certaines zones urbaines comme Paris ou Saint-Étienne.

Ces ateliers ne produisent plus seulement pour l’aristocratie ou les classes aisées. Ils s’adressent à toutes les couches de la population : vêtements, linge de maison, accessoires, décor.

Le motif imprimé devient un produit de grande diffusion. On imprime sur coton, sur toile, parfois sur soie. On vend en France, mais aussi à l’export, notamment vers les colonies ou le Moyen-Orient.

Le dessin devient un produit

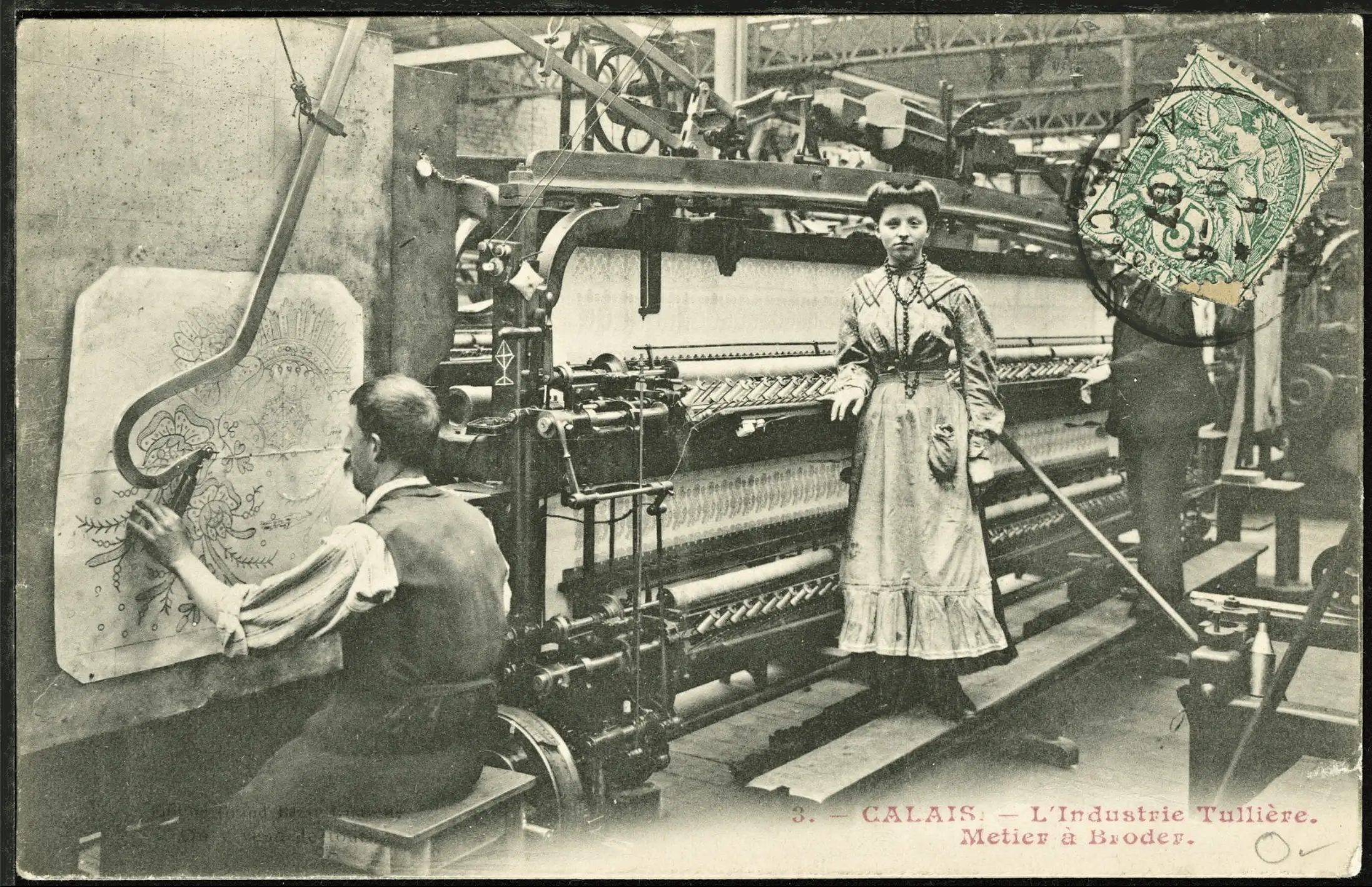

Cette montée en puissance s’accompagne d’une transformation du métier de dessinateur textile.

Jusqu’alors figure artisanale formée en atelier, le dessinateur devient un rouage structuré dans une chaîne industrielle. Il travaille en manufacture, dans un bureau de dessin intégré ou dans une entreprise spécialisée qui vend ses motifs à d’autres imprimeurs.

Mais cette professionnalisation s’accompagne d’un paradoxe : plus la demande augmente, plus le créateur s’efface. Le nom du ou de la dessinateur·ice ne figure nulle part. Les motifs appartiennent à l’entreprise, non à leur auteur. On dessine pour produire, pas pour signer.

Entre contraintes industrielles et élans créatifs

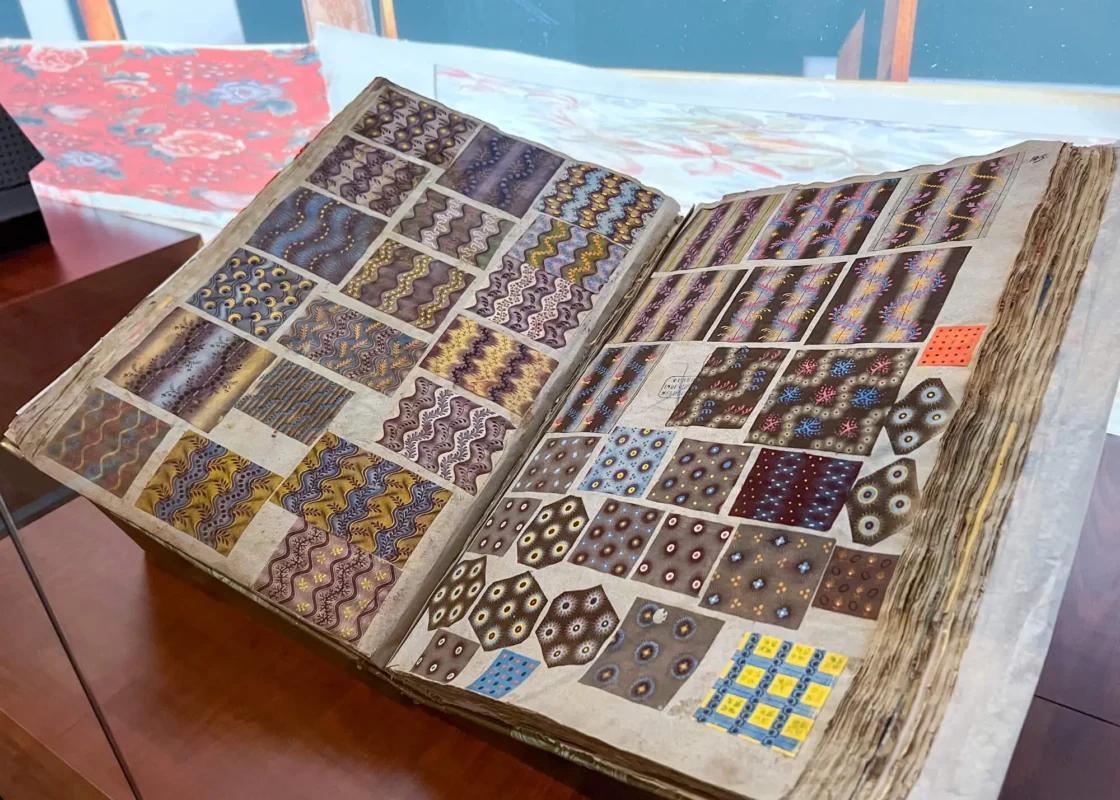

Un travail cadré, calibré, répétable

À l’heure où l’impression se mécanise, le dessin textile doit répondre à des exigences nouvelles. Fini les motifs peints à la main : il faut des créations reproductibles, pensées pour les rouleaux d’impression. Cela implique de :

- Créer des motifs “en rapport” : chaque dessin doit pouvoir se répéter sans interruption visuelle.

- Prévoir les séparations de couleurs : chaque teinte correspond à une plaque ou un cylindre, et doit donc être isolée dans le dessin.

- Travailler en formats standardisés : les feuilles, planches ou cartons doivent être compatibles avec les machines.

Ces contraintes transforment la création en travail de précision. Le ou la dessinateur·ice devient un technicien du motif, un expert en modulation, en superposition, en effet visuel.

L’invention malgré la norme

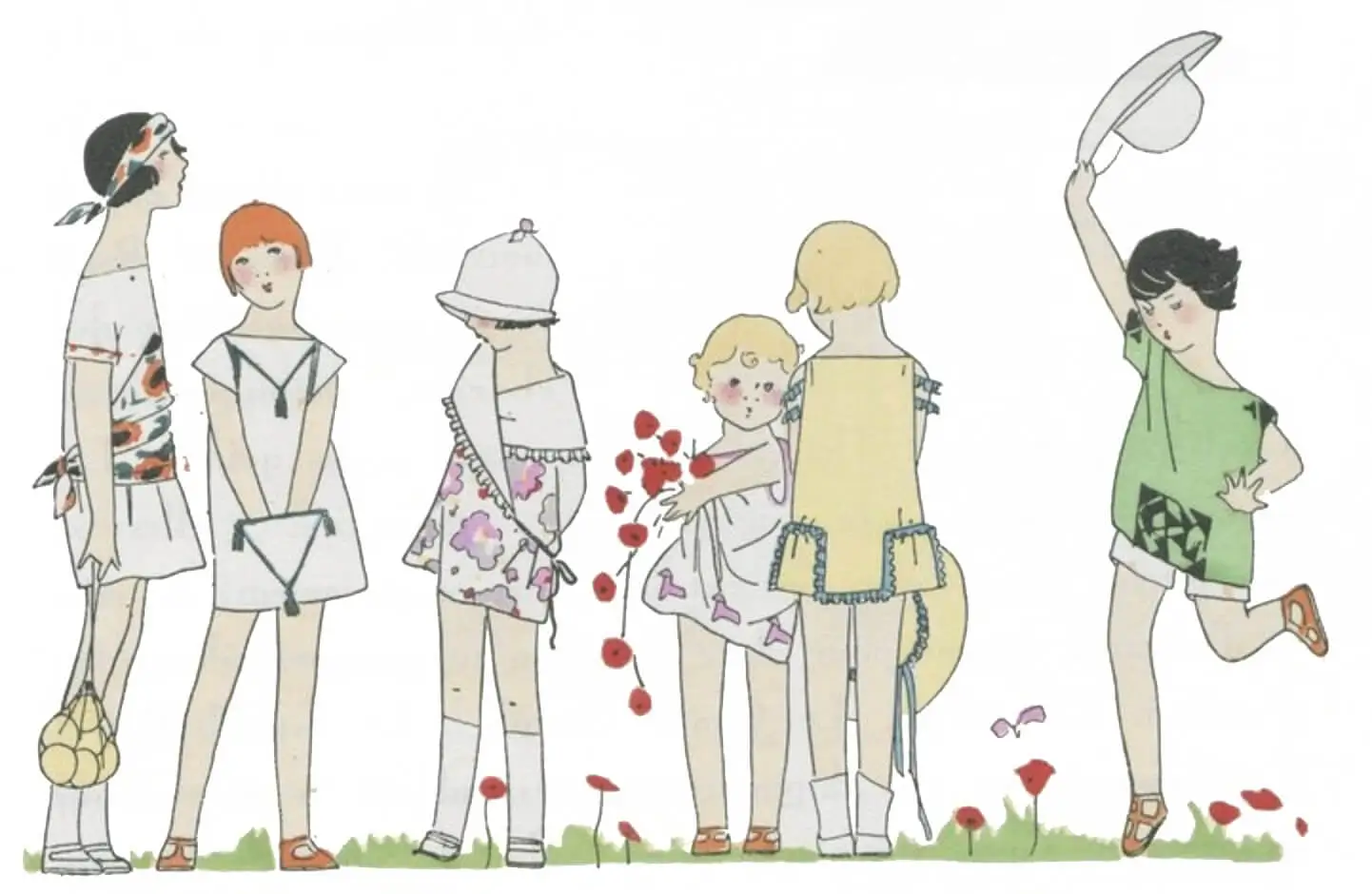

Et pourtant, au sein de ce cadre contraint, la créativité persiste. Il faut sans cesse renouveler les modèles, anticiper les tendances, séduire différents marchés.

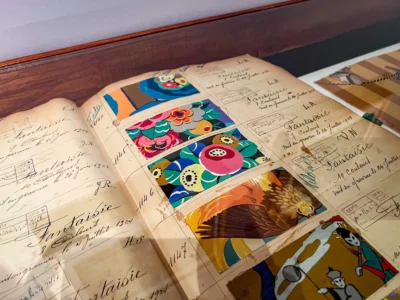

Certains motifs sont conçus pour les goûts locaux, d’autres pour l’export. Il faut savoir s’adapter : un même motif pourra être décliné en plusieurs gammes couleurs, plusieurs densités, plusieurs tailles.

Les meilleur·es dessinateur·ices savent jongler entre ces exigences tout en affirmant un style. Parfois, un petit détail fait mouche : la courbe inattendue d’une feuille, une couleur un peu plus vive que les autres, une structure qui capte l’œil. Ce sont ces subtilités qui rendent les planches vivantes, malgré le silence de leur créateur.

L’organisation du travail : l’atelier comme ruche

Des manufactures de dessin structurées

Face à la demande croissante, certaines entreprises se spécialisent dans la création de motifs. On parle alors de manufactures de dessin, parfois totalement indépendantes, parfois rattachées à une imprimerie.

Dans ces ateliers, le travail est divisé. On trouve :

- des dessinateur·ices concepteur·ices, qui créent les idées de base ;

- des dessinateur·ices coloristes, qui travaillent sur les déclinaisons chromatiques ;

- des metteurs et metteuses en carte, qui adaptent le dessin au format de production ;

- parfois même des copistes, qui reproduisent à la main les motifs les plus demandés.

Ce travail en équipe rend l’attribution d’un motif encore plus difficile. Le résultat final est le fruit de plusieurs regards, plusieurs mains. L’identité personnelle disparaît dans la logique collective.

Des rythmes exigeants

Les commandes affluent. Les journées sont longues. Les délais sont serrés. Il faut livrer rapidement, parfois plusieurs motifs par semaine. Ce rythme effréné pousse à une forme d’efficacité créative, où l’inventivité multiplie les versions et les variantes de tailles, de couleurs ou de déclinaisons d’un détail ou d’un trait.

Les planches s’accumulent. Certaines ne verront jamais l’impression… et c’est d’ailleurs très probablement le cas des dessins pourtant magnifiques que je vous propose chez Tissœurs Éditions.

D’autres seront déclinées pendant des années. Mais toujours, leur auteur reste invisible.

Des carrières entières dans l’ombre

Peu de mobilité, peu de reconnaissance

Contrairement à d’autres métiers artistiques ou artisanaux, les dessinateur·ices textiles du XIXe siècle bougent peu. Une fois engagé·e dans une manufacture, on y reste souvent des années. Les raisons sont multiples :

- attachement local (souvent familial),

- spécialisation progressive dans un style ou un procédé,

- dépendance économique à l’employeur,

- manque de visibilité professionnelle à l’extérieur de la filière.

Leur travail n’est pas exposé. Il n’est pas signé. Il n’est pas enseigné dans les écoles d’art. Il n’est reconnu que dans le cercle fermé de la manufacture, parfois salué dans les registres internes, mais jamais présenté comme une création artistique individuelle.

Une mémoire dispersée

Aujourd’hui, quand on retrouve des planches anciennes dans les archives textiles de Mulhouse, Rouen ou Lyon, on est frappé par leur qualité graphique. Certaines sont d’une délicatesse saisissante, d’autres d’une audace étonnamment moderne. Et pourtant, leurs créateurs sont rarement identifiés. Pas de nom, pas de date, pas de mention.

Il existe bien quelques exceptions, quelques signatures discrètes ou annotations manuscrites. Mais dans l’ensemble, la mémoire de ces dessinateur·ices est restée fragmentaire, disséminée dans les catalogues, les boîtes d’archives, les collections techniques.

Et si l’histoire de la mode avait oublié l’autre moitié de ses artistes ?

La mode du XIXe et début XXe siècle (avant la Première Guerre Mondiale essentiellement) est riche, foisonnante, souvent étudiée du point de vue des formes, des coupes, des silhouettes. Mais les motifs, eux, sont rarement interrogés dans leur processus de création.

Or, sans dessin textile, pas de tissu imprimé. Et sans ces professionnel·les, pas de répertoire visuel aussi vaste. Ces dessinateur·ices de l’ombre ont façonné le décor quotidien, influencé les préférences collectives, nourri l’imaginaire textile de plusieurs générations — sans jamais monter sur scène.

Reconnaître leur travail, c’est rendre à la création textile une part de son humanité. Pas pour mythifier ces figures, mais pour rappeler qu’avant l’usine, il y a eu la main. Une main patiente, précise, inspirée, et souvent oubliée.

Sur le même sujet

2 réactions sur “Dessinateurs textiles du 19e & début 20e : de l’industrialisation à l’anonymat”

Bien intéressant.

Merci pour cet article passionnant et très bien construit. Je me dis qu’il y a là un sujet formidable pour des historiens ou historiennes, y compris des historiens de l’art.

Les commentaires sont fermés